Dass triste Wahrheiten mitunter hinter aufgehübschter Fassade versteckt werden, ist keine neue Erkenntnis. Der Volksmund bringt seine Skepsis sprichwörtlich zum Ausdruck, denn er weiß: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Die Fassaden einer neoliberalen Moderne, in der Sozialdienste Geschäftsmodelle sind, heißen nunmehr Leitbilder. Kaum eine Organisation, die uns in der modernen Welt Hilfe und Orientierung bieten oder gar für Werte stehen (will), kommt ohne Leitbild aus, manche tragen sie wie eine Monstranz vor sich her. Die Analogie ist bisweilen verblüffend.

Hala* aus Syrien ist froh, ihre 3-jährige Tochter Lina endlich wieder in die KiTa bringen zu können. Und Lina ist glücklich: Endlich wieder mit ihren Freundinnen spielen. Zwei Monate hatte der Corona-Lockdown das verhindert und Mutter und Tochter in die Zeit zurückgeworfen, in der mehr als zwei Jahre lang kein Betreuungsplatz in einer Einrichtung zu bekommen war.

Hala hat die Zeit ohne KiTa gern mit ihrer Tochter verbracht, aber die fehlende Betreuung hielt sie auch davon ab, schneller Deutsch zu lernen, denn sie war auf einen Integrationskurs mit Kinderbetreuung angewiesen. Doch die sind nicht nur seltener, sondern dauern auch sehr viel länger.

Halas Mann Amir hingegen konnte Vollzeitkurse besuchen, um so schnell wie möglich arbeiten und den Familienunterhalt sichern zu können. Obwohl Hala viel sprachbegabter ist als ihr Mann und ohne Schule schneller Deutsch zu lernen scheint als er im Kurs, sind dies Prioritätensetzungen in einer jungen Familie zwischen Kindererziehung und Ausbildung, die auch Einheimischen nicht unbekannt sind.

Die Nachricht über die Aufnahme ihrer Tochter in einer neu gebauten und gegründeten Kindertagesstätte eines gemeinnützigen Trägers im Stadtteil war Hala und Amir wie ein Lotteriegewinn vorgekommen. Endlich konnte der 30-jährige sich voll auf seine Umschulung zum Industriemechaniker konzentrieren, die er nach dem B2-Deutschkurs beginnen durfte, weil er mangels anerkennungsfähiger Zeugnisse und adäquater Förderungsmöglichkeiten weder seinen Beruf als medizinischer Laborassistent in Deutschland ausüben noch über eine Anpassungsqualifizierung wieder aufnehmen konnte.

„Lina hat in den ersten fünf Monaten in der KiTa mehr Deutsch gelernt als wir in drei Jahren!“ scherzt Amir „Doch jetzt hat sie alles wieder vergessen.“

Als Lina im Mai nach zwei Monaten Pause endlich wieder in die KITA darf, bekommt Hala einen Brief mit einer Zahlungsaufforderung in die Hand gedrückt, weil die Kosten für das Mittagessen seit November nicht bezahlt seien. Sie wendet sich an die Bewilligungsstelle für Bildung und Teilhabe, welche die Verpflegungskosten für Empfänger von Grundsicherungsleistungen übernimmt und beim Schulamt der Stadt angesiedelt ist. Dort hatte sie im November den Antrag gestellt.

Man teilt Hala mit, dass jetzt das Jobcenter für Bildung und Teilhabe zuständig sei. Sie ruft beim Service-Telefon im Jobcenter an und bekommt die Auskunft, dass natürlich das Jobcenter auch für Essensgeld in der KiTa zuständig sei, aber da man das Verfahren von der Stadt übernommen hätte, könnte die Bearbeitung und Überweisung des Geldes dauern. Diese Information gibt Hala der KiTa-Leitung als Antwort.

Eine Woche später bekommt sie erneut einen Brief von der KiTa-Leiterin, dieses Mal eine Mahnung und Aufforderung das Geld innerhalb einer Woche zu bezahlen. Sie fragt erneut beim Jobcenter nach, dieses Mal konkret nach den ausstehenden Beträgen laut Mahnung, und erfährt, dass für diese Beträge das Jobcenter noch nicht zuständig gewesen sei. Sie wendet sich also wieder an das Schulamt und erhält nun die Mitteilung, dass ihr Antrag leider noch bearbeitet werde, weil sich wegen Corona alles verzögert habe, aber das Geld würde in Kürze überwiesen.

Diese Information überbringt sie erneut der KiTa-Leitung. Eine Woche später erhält sie eine zweite Mahnung mit der Androhung einer Zwangsvollstreckung. Die KiTa-Leiterin droht ihr, wenn sie nicht sofort zahle, dürfe Lina nicht mehr zur KiTa kommen. Es geht um 255€. In ihrer Not leiht Hala von einer deutschen Freundin das Geld und gibt es am nächsten Tag in bar in der KiTa ab.

Die Sorge, den KiTa-Platz trotzdem noch zu verlieren oder für Linas kleine Schwester keinen mehr zu bekommen, bleibt jedoch und die deutsche Freundin wendet sich an eine externe Flüchtlingsberatungsstelle, die verspricht, den Sachverhalt zu klären.

Es stellt sich heraus, dass keine der beteiligten ‚Stellen‘, also weder die KiTa selbst, noch der KiTa-Träger, das Schulamt oder das Jobcenter, sich bemüht hatten, den konkreten Fall aufzuklären, obwohl die Buchhaltung des KiTa-Trägers regelmäßig mit den Leistungsgebern kommuniziert, die Sachbearbeiterinnen der verschiedenen Stellen sich persönlich bekannt sind und wissen, dass die Gelder ohne Wissen der Antragstellenden direkt an die Träger überwiesen werden.

Das Jobcenter hatte zudem, obwohl inzwischen eindeutig zuständig, die Zahlungen ab Juni nicht aufgenommen, weil man die Entscheidung des vorher zuständigen Schulamts habe abwarten müssen, “um einen Neuantrag zu vermeiden“.

Das Schulamt hatte mehr als sechs Monate gebraucht, um den Antrag zu bearbeiten und das Geld zu überweisen, ohne mit dem leistungsempfangenden KiTa-Träger über die konkreten Fälle zu sprechen.

Der KiTa-Träger wiederum hatte dort mitnichten nachgefragt, sondern den Druck der ausstehenden Zahlungen an die Familie weitergegeben. Die Einschränkungen der seit Corona ausschließlich telefonischen Kommunikation mit den Ämtern hatte dazu geführt, dass Hala den Fall weder allein noch mit Hilfe ihres Mannes oder der deutschen Freundin lösen konnte.

„So weit, so schlecht!“, könnte man sagen, hätte die Nachfrage der Flüchtlingshilfe bei den beteiligten Institutionen die Kommunikationspannen erkennen lassen und für schnelle Abhilfe gesorgt.

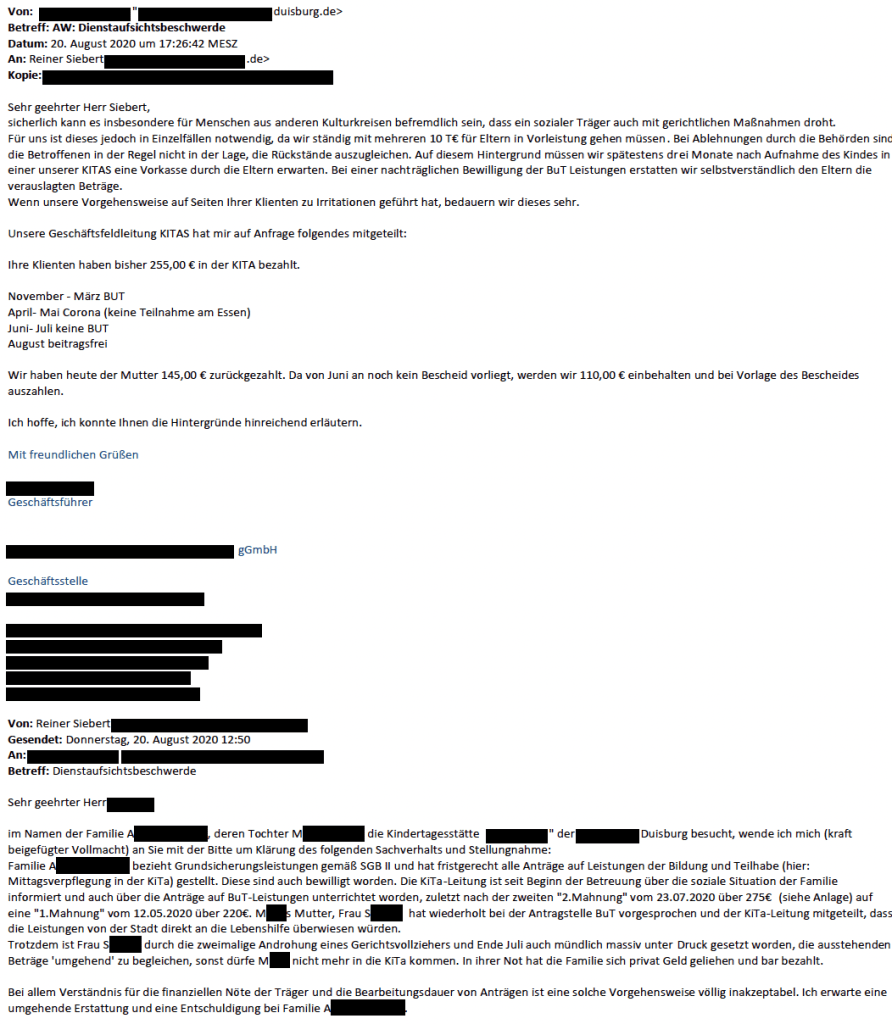

Die ‚Aufklärung‘ der Angelegenheit offenbart jedoch Abgründe auf Seiten einer gemeinnützigen Einrichtung, deren selbsterklärter Daseinszweck die Hilfe für Menschen in allen Lebenslagen ist, denn sie erfolgt erst nach einer Dienstaufsichtsbeschwerde an den Geschäftsführer des KiTa-Trägers, in der die unverzügliche Aufklärung des Sachverhalts und eine Stellungnahme eingefordert wird, wieso man Eltern derartig unter Druck setzt.

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten, doch statt Stellung zu nehmen, fabuliert die ‚Führungskraft‘ schriftlich, in Einzelfällen könne es „insbesondere für Menschen aus anderen Kulturkreisen befremdlich sein, dass ein sozialer Träger auch mit gerichtlichen Maßnahmen droht“. Angesichts der hohen Außenstände müsse man eine Vorkasse der Eltern erwarten.

Für den mit dem ‚Fall‘ befassten Flüchtlingshelfer sind Erfahrungen restriktiver und diskriminierender Praktiken gegenüber Zugewanderten keine Besonderheit, doch diese Reaktion des Geschäftsführers einer GmbH für Soziale Dienste versetzt ihn in Empörung.

Die Abwicklung des Staus in der Teilhabebürokratie geht nun zwar voran; Hala und Amir sind zufrieden und wünschen – in Sorge, man könne sie für undankbar halten – auf keinen Fall weitere Schritte in ihrem Namen.

Trotzdem richtet der Berater eine neue, anonymisierte Dienstaufsichtsbeschwerde in seinem eigenen Namen an die nächsthöheren Ebenen, den gemeinnützigen Trägerverein der GmbH, sowie an die kommunale Aufsichtsbehörde.

Wie kann es sein, fragt er darin, dass ein Sozialträger durch die Erwartung einer „Vorkasse durch die Eltern“ eine Zahlungsunwilligkeit [unterstellt], die das Grundprinzip von Grundsicherung und Teilhabe ad absurdum führt, denn hätten die Eltern die Mittel, um diese ‚Vorkasse‘ zu leisten, stünden ihnen diese Leistungen unter Umständen gar nicht zu.

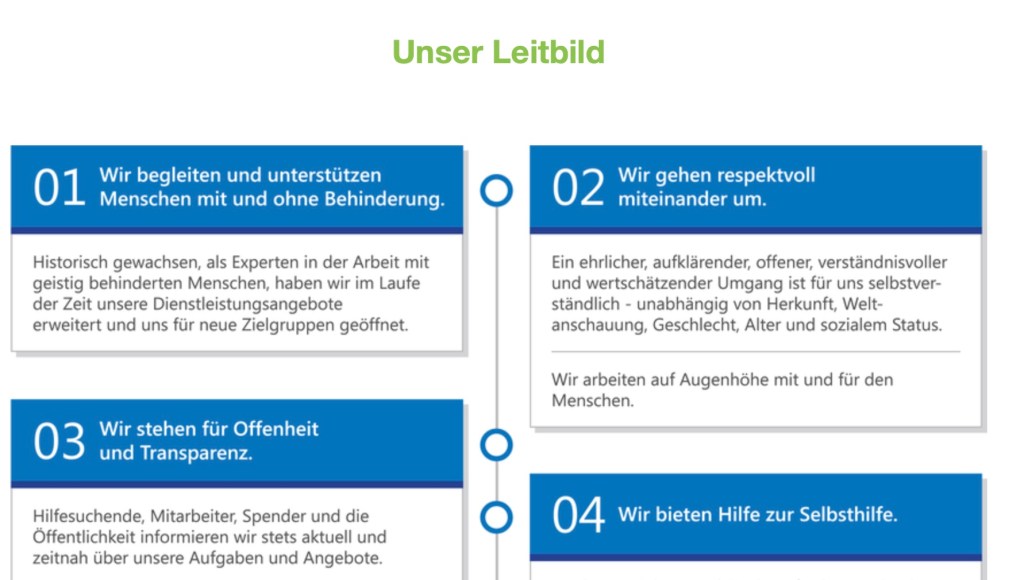

Besonders energisch fordert der Helfer darüber hinaus eine Erklärung, wie der diskriminierende Verweis auf den Kulturkreis mit dem im Leitbild der Einrichtung versprochenen „ehrlichen, aufklärenden, offenen, verständnisvollen und wertschätzenden Umgang unabhängig von Herkunft, Weltanschauung, Geschlecht, Alter und sozialem Status“ in Einklang steht, und wie der Geschäftsführer dafür sorgt, dass das Personal in den Kindertagesstätten mit den Eltern der betreuten Kinder „partnerschaftlich und vertrauensvoll“ zusammenarbeitet (§9 Abs.1 Kinderbildungsgesetz NRW), wenn er den Mitarbeitenden in den Einrichtungen gleichzeitig Inkasso-Aufgaben auferlegt?

Nach wenigen Wochen kommt es schließlich auf Einladung des Vereinsvorstands zu einem ‚klärenden‘ Gespräch, in dem dieser die Äußerungen bedauert. Dem – sichtlich in ungewohnt ungemütlicher Lage befindlichen – Geschäftsführer allerdings fällt nach dem erfolglosen Versuch, die Beschwerde in Form und Ton als überzogen zu diskreditieren, letztlich nichts Erbärmlicheres ein, als sich zu rechtfertigen und auf die Mitleidskarte des belasteten Unternehmers zu setzen, denn sie seien als Leistungserbringer, der ständig für die Eltern in Vorleistung gehen muss, schließlich „die Letzten in der Kette“.

Die Empfänger der ‚Leistungen‘ gehören offensichtlich nicht mehr zu der Kette des Geschäftsmodells. Auf eine Entschuldigung wartete die Familie vergeblich. Ob die Inkasso- Praxis durch KiTa-Leitungen abgestellt oder die Aufsichtsbehörde tätig wurde, ist nicht bekannt.

Sollte uns diese Episode über den Einzelfall hinaus beschäftigen? Ist dies nur ein Fall eines selbstgerechten, ignoranten Managers, der sich im elaborierten Code seiner E-Mail-Antwort offenbar irrtümlich in der abgehobenen Parallelwelt des kommunalen Sozialmanagements wähnte und für den es vermutlich keinen Unterschied macht, ob er soziale Dienstleistungen oder Handyverträge verkauft?

Die Erlebnisse ehrenamtlicher Flüchtlingshelferinnen und -helfer lassen vielfach daran zweifeln. Sie legen nahe, zumindest häufiger Fragen zu stellen, wenn es um Dienste an und mit Menschen geht, ob deren Verfasstheit als Geschäftsmodell für Unternehmen – anerkannt gemeinnützig oder nicht – den übergeordneten Zielen gleichberechtigter Teilhabe und integrativer Wirkung wirklich gerecht wird.

Können die in Qualitätsmanagementsystemen fabrizierten Leitbilder eine gleich freundliche, respekt- und würdevolle Behandlung von Leistungsempfängern sicherstellen?

Ist nicht schon die Sprache verräterisch, wenn durch allerlei Anglizismen oder wohlfeile Begrifflichkeiten in Leitbildern und Werbebotschaften lediglich deutlich wird, wie weit auch das Denken von der Lebensrealität der Menschen entfernt ist, die als Kunden bezeichnet, aber nicht selten als Bittsteller angesehen werden?

Hat das Qualitätsmanagement neoliberaler Lesart, das trotz exorbitanter Kosten im vergangenen Vierteljahrhundert zum vermeintlich unverzichtbaren betrieblichen Standard geworden ist, tatsächlich Entscheidungsprozesse vereinfacht, Fehler verringert, Machtmissbrauch und Mobbing verhindert und die Qualität verbessert? Oder enthält es kaum mehr als sinnentleerte Rituale einer postmodernen betrieblichen Unkultur?

Sind die Werte der Leitbilder wirklich Grundlage konkreten Handelns, das Mitarbeitenden und Leistungsempfängern mit gleichem Respekt begegnet und Rat- und Hilfesuchende, Pflege- und Betreuungsbedürftige auf jeder Ebene in den Mittelpunkt der sozialen Dienste stellt?

Schon beim Auskunftsersuchen nach Integrationskursen oder KiTa-Plätzen kommen Ratsuchenden bisweilen ernste Zweifel.

Warum eigentlich werden öffentliche Einrichtungen oder gemeinnützige Dienstleister, deren Geschäftsmodelle überwiegend aus staatlichen Fördermitteln bestehen, nicht Tarif- und Budgetordnungen unterworfen, die nicht nur Mindestlöhne sichern, sondern auch Managementkosten deckeln?

Mit so einer Frage macht man sich als Mitarbeiter einer Sozial-GmbH nicht unbedingt beliebt.

* Name geändert

© Reiner Siebert